![]() Validierung in der Bioanalytik

Validierung in der Bioanalytik

Besonderheiten am Beispiel der Validierung von Immuno-Assay Testkits

Eine Strategie zur objektiven Bewertung von Analysenverfahren auf der Basis statistischer Methodik

Die Frage der Interpretation der Ergebnisse solcher Testverfahren führt sehr schnell zur Bewertung der Richtigkeit und Präzision, d.h. zu zentralen Punkten der Validierung.

Der Einsatz von Referenzsubstanzen, Referenzverfahren oder Ringversuchen dient

im Vergleich mit bekannt richtigen und ausreichend präzisen Ergebnissen

zur Beurteilung der Eignung des Analysenverfahrens für den vorgesehenen

Zweck. Die geforderte Rückführbarkeit auf entsprechende Standards

spielt hier eine zentrale Rolle.![]()

Die Aufgabenstellung:

Wie können mit gutem Recht als normalverteilt angenommene Messwerte einer Referenzmethode klassischer Analytik mit Ergebnissen von Schnelltests oder Assaytests verglichen werden?

Testkits liefern oft keine stetigen Messwerte sondern Bereichszuordnungen; also qualitative Ergebnisse. Solche Bereichsangaben sind zu allem Überfluss mit verschiedenen Testverfahren auch noch beliebig differenziert, von der

Auch Nichtanalytikern ist das pH-Papier bekannt. Tatsächlich wird hier die

pH-Messung durch

Farbzuordnung auf 14 oder je nach Hersteller auch weniger Bereichzuordnungen

reduziert.

Die Angabe des pH-Wertes ist deshalb aber nicht unrichtig oder unpräzise:![]()

Validierung: ‘falsch positiv’/‘falsch negativ’-Ergebnisse oder mit Messwerten?

Hintergrund zur Entwicklung der im Vortrag vorgestellten statistischen Strategie zur Bewertung qualitativer und quantitativer Tests im Vergleich ist der in Veröffentlichungen, Normen und Richtlinien immer wieder genannte Vorschlag, die Wahrscheinlichkeit ‘falsch positiver’ bzw. ‘falsch negativer’ Analysenergebnisse als Bewertungskriterium heranzuziehen.

Oft wird von den Autoren nicht genannt, wie solche Ergebnisse mit vertretbarem Aufwand erhalten werden können. Forschungsarbeiten bestimmen mit einer Vielzahl von Messwerten direkt die Häufigkeit ‘falsch positiver’ und ‘falsch negativer’ Ergebnisse in der Nähe der Bereichsgrenzen. In der praktischen Routine ist dieser Aufwand nicht durchführbar.

Auf der Grundlage realer Messwerte von TNT- bzw. PAH-Gehalten einer Vielzahl von Bodenproben wird die Eignung verschiedenster Testverfahren übersichtlich darzustellen sein.

Ein möglicher Anwender sollte sich danach für das Verfahren entscheiden können, das seiner beabsichtigen Anwendung gerecht wird. Kriterium der Validierung ist die Gebrauchstauglichkeit.

Trotz der Vielzahl der angewandten Kombinationen von Verfahren und Proben

liegen der Bewertung in jedem Einzelfall durchschnittlich nicht mehr als 6

Wiederholmessungen zugrunde. Die maximale Zahl der Wiederholmessungen in

wenigen Messreihen betrug 20, in einigen nur 2. Selbst die äußerst

unterschiedlichen Anzahlen von Wiederholmessungen sind in der vorgestellten

Auswertestrategie adäquat berücksichtigt.![]()

Es gibt für die vorliegenden Immuno-Assays keine verbindlichen Spezifikationsgrenzen.

Damit steht zunächst die Frage im Zentrum "Was soll oder was muss ein Testverfahren leisten können?

Lösungsansätze zur Bestimmung der Methoden- und Analysenfähigkeit - Spezifikationsforderungen

Vorteile der Lösungstrategie unter Möglichkeit C:

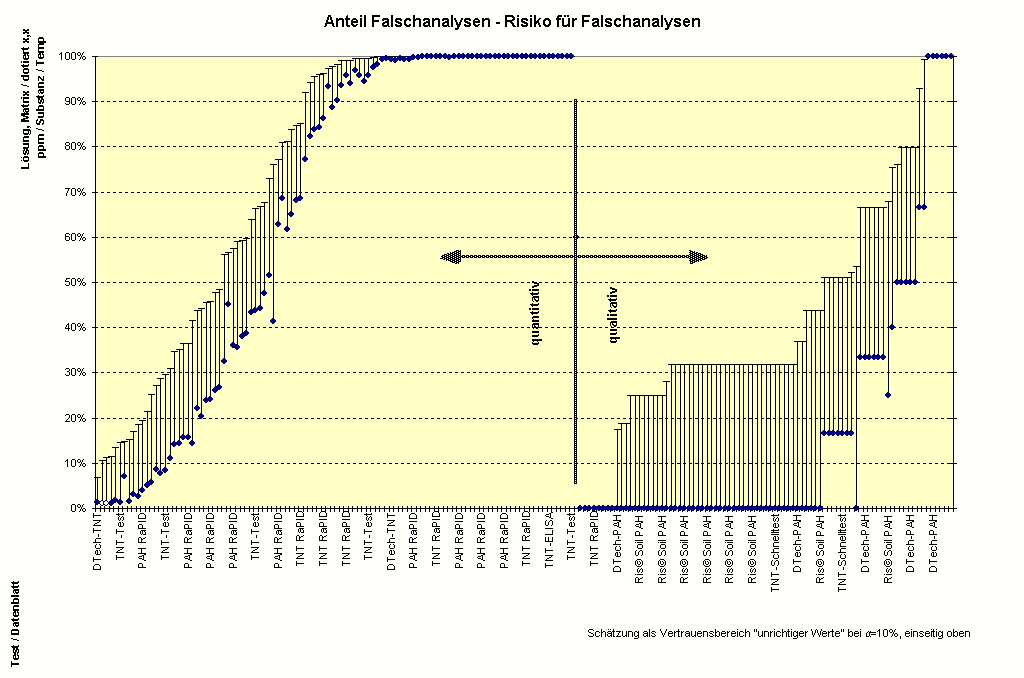

Bewertungskriterium: Die Angabe des Anteils und des Risikos von Falschanalysen

Bei einem akzeptierten Anwenderrisiko von 10% (Irrtumswahrscheinlichkeit zur statistischen Berechnung der Vertrauensgrenzen) wird das Risiko der Falschanalyse ermittelt.

Die Entscheidung eines sinnvollen Einsatzes hängt dann weiterhin nur noch von Kriterien ab, die allein der Anwender überschauen kann, z.B. von Fragen

Ergebnis: Bewertung und Auswahl sinnvoller Analysenverfahren in der Grafik:

Die Grafik zeigt in den oberen Spannweiten den Vertrauensbereich von Falschanalysen, also den mit kalkuliertem Risiko auf der Basis der Anzahl zur Verfügung stehender Wiederholmessungen annehmbaren "worst Case". Überschreitet dieser Fall die 50%, wird die Anwendung eines Analysenverfahrens sinnlos.

Eine kritische Bewertung:

Stellen Sie sich vor, Sie wenden ein Verfahren an, dessen Wiederfindung in

einer mit Standard dotierten Probe langfristig im Mittel 100% beträgt. Sie

führen eine Regelkarte und stellen fest, dass 0,27% ihrer

Analysenergebnisse außerhalb der 3s-Grenzen liegen.![]()

Ihr Analysenverfahren ist damit zweifellos ausreichend präzise und richtig.

Tun wir nun so, als ob wir von dem Verfahren vorher nichts gehört hätten und investieren, je nach Zeit, Person oder apparativer Ausstattung gerade mal in den Aufwand von 2, 5 oder 10 Wiederholmessungen, um das Verfahren zu bewerten oder zwischen verschiedenen Verfahren auszuwählen.

In allen drei Fällen ist mit ca. 3 (genau 2,7) falschen Analysenergebnissen von 1000 zu rechnen. Das Risiko für Falschanalysen ist mit wachsender Erfahrung natürlich exakter bestimmbar. Es ergibt sich ein Risiko von

Auch mit geringer Zahl von Wiederholmessungen ist der Test als geeignet erkannt und die Analysenfähigkeit bestätigt.

Die Aussage bei n=2 bedeutet ja nicht, langfristig tatsächlich 45,9% Falschanalysen in Kauf nehmen zu müssen, sondern Sie liefert lediglich sehr früh, d.h. bereits nach den ersten beiden Ergebnissen eine Entscheidungsgrundlage.

Entsprechend den Forderungen von QM-Normen läßt sich unser Kriterium vorab zur ersten Qualifizierung für den geplanten Einsatz anwenden.

Die langfristige Beobachtung des Verfahrens und seine Validierung im

Routineeinsatz im Hinblick auf Kundenforderungen mit Spezifikationsgrenzen sind

natürlich weiterhin erforderlich und ausdrücklich nicht Ziel dieser

Erstqualifizierung.![]()

Fazit

Referenzen - konkrete Ergebnisse

Wir stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner ist Dr. Stefan Schömer

![]() zur vorherigen SeiteHome|News|Konzept|Beratung|Seminare|Kontakt|Datenschutz

zur vorherigen SeiteHome|News|Konzept|Beratung|Seminare|Kontakt|Datenschutz